4月から始まる小学校高学年での教科担任制について、学校の実施方針を教員が十分に把握できていない――。そうした実態が1月5日までに、教育新聞が小学校の教員を対象に実施した意識調査で分かった。勤務する小学校で、来年度から高学年のどの教科で教科担任制を行うのかを尋ねると、「分からない・未定」と答えた割合は3分の2を占め、どの教科で、誰がどのように行うのか定かでないことへの不安の声も聞かれた。また、3年生にまで拡大される35人学級では、大半の教員が、児童数が35人の学級は担任をする上で多いと感じていた。適切な学級集団では、「21~25人」を挙げる意見が最も多く、半数を占めた。アンケート結果を基に、高学年の教科担任制を実施していく上での課題や学級規模を巡る教員の本音を掘り下げる。

来年度からの勤務校での高学年の教科担任制がどうなるか分からない?

まず、教科担任制の実施状況を見てみたい。

現在の教科担任制の実施状況を尋ねたところ、「実施していない」と答えたのは42.3%で、すでに半数以上の小学校では何らかの形で教科担任制が広く実施されていた。教科担任制を「実施している」と答えた教員に、どの教科等で行っているかを複数回答で尋ねると、最も多かったのは「理科」で64.8%、次いで「音楽」の60.7%だった。

これが、来年度から始まる高学年での教科担任制となると、状況が変化する。勤務校での来年度からの高学年における教科担任制について、具体的にどの教科で行うかを複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは「分からない・未定」の67.1%で、教科等で見ると「理科」(23.9%)や「音楽」(22.1%)、「外国語」(21.6%)などが比較的多かった。文科省の「義務教育9年間を見通した指導体制の在り方等に関する検討会議」が、5・6年生で教科担任制を実施する教科として、「理科」や「外国語」と並んで挙げていた「算数」は15.5%、「体育」は10.3%にとどまった(=グラフ①)。

さらに、教科担任制の実施にあたって、教員をどのように確保するかでも「分からない・未定」が58.7%、「学級担任もしながら、担当教科を決めて指導する」が32.4%、「専科教員を配置する」が18.8%で、「中学校の教員を小学校に派遣し、その教科を担当する」は2.8%と少なく、多くの学校で教科担任制をどのように実施するのか、まだ具体的に固まっていない状況が浮かび上がってきた。

この結果について、教員の人事制度を研究している川上泰彦・兵庫教育大学教授は「小学校の教員免許は中学校と異なり、どの教科でも教えられることが前提になっている。この状態で教科担任制をやろうとすれば、どうしても教科担任制にしたい教科が得意な教員にお願いするなど、属人的な運用になることが考えられるが、人事は3月末にならないと分からないため、適材適所でやろうとすればするほど、事前の計画が立てられなくなるのではないか」と分析。その上で「各学校で来年度も残る可能性が高い教員を中心に教科担任制の計画を立てたり、教育委員会は来年度の異動の内示について、早めに校長に伝えたりするなどの工夫が考えられる」とアドバイスする。

教科担任制はメリット大きいが課題も山積

小学校高学年での教科担任制の導入について、教員はどのように考えているのか。

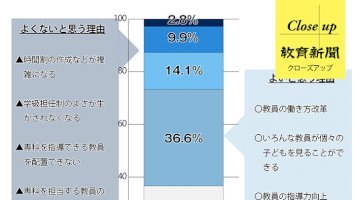

高学年での教科担任制の評価については、▽とてもよいと思う 36.6%▽どちらかといえばよいと思う 36.6%▽どちらともいえない 14.1%▽どちらかといえばよくないと思う 9.9%▽とてもよくないと思う 2.8%――で、7割が好意的に捉えている。

「とてもよいと思う」「どちらかといえばよいと思う」と回答した教員(157件)に、その理由を複数回答で聞くと、「教員の働き方改革」が最も多く80.9%で、これに続く形で「いろいろな教員が個々の子どもを見ることができる」(77.7%)や「教員の指導力向上」(52.9%)、「子どもたちの学力向上」(51.6%)などがあった。

逆に、数は少ないながらも「どちらかと言えばよくないと思う」「とてもよくないと思う」と回答した教員(33件)にその理由を複数回答で聞くと、「時間割の作成などが複雑になる」(66.7%)や「学級担任制のよさが生かされなくなる」(60.6%)、「専科を指導できる教員を配置できない」(51.5%)などが見られた(=図)。

高学年で教科担任制を実施する上での課題を自由記述で聞いてみると、アンケートに回答した半数以上の教員が何らかの回答を寄せた。

「定数内にしないと、本務者にならない。臨時的任用で継続性が担保できない。全校に配置されないこと。専科教員が1人だけ配置されても足りない。中学校並みの定数に変えるべき。全国一律ではなく、地域の実態に応じて」(南関東/公立/管理職)

「教員数の確保と学習指導の質の維持。さらに保護者の理解」(南関東/公立/教諭)、「働き方改革で、仕事の精選につながればよいが、負担につながらないか、校務分掌の見直しなど、検討が十分なのかわからない」(東海/公立/教諭)

「休みがとりづらい。欠席児童への対応が難しい」(北関東/公立/教諭)

これらの声からは、小学校での教科担任制にはメリットはあるものの、必要な教員数の確保という慢性的なマンパワーの問題が解消されなければその良さが生かされないとの見方や、時間割の調整、配慮が必要な児童への対応など、組織としての連携に難しさを感じている様子が伺える。

また、アンケートでは該当者が少なかったものの、現在は専科を担当している教員にも、専科指導におけるメリットや課題を自由記述で聞いてみた。

異動のタイミングで専科を希望し、外国語を担当している教員(公立/南関東/教諭)は「該当教科を専門とする教諭が授業をするので、子供たちにも分かりやすく教えられる。また、その教科を苦手とする教諭の助けともなれる。行事等を加味したスケジュール調整が難しい場合がある」と、専門性を生かした指導ができる一方で、学校行事などが入った際の調整の難しさを指摘する。

採用当初から図画工作を専科で担当している教員(公立/九州・沖縄/教諭)は「メリットは専門性がある人が教えられること。課題は全学年どの教科も専科なので、図工であっても45分で終わらないといけないし、変更が必要であれば時間割変更の調整をしないといけないこと」と、教員の裁量で授業を延ばすことができないことを難点に挙げていた。

専科を担当することになった経緯はさまざまで、採用時から専科担当だったケースもあれば、異動や勤務校での教科担任制の導入に伴い、専科を受け持つことになった場合もある。中には、管理職ながら勤務校で教科担任制を導入することになり、図画工作を受け持っているという事例もあった。

文科省は昨年末の来年度予算案を巡る大臣折衝で、小学校高学年の教科担任制導入に合わせ、来年度950人、4年間で3800人の教員加配を新規で行うことで合意した。

教師教育が専門で、教員養成や教職員定数の問題に詳しい佐久間亜紀・慶應義塾大学教授は「文科省では、教科担任制を実施するための加配を行っているが、それで全国全ての小学校に加配した分の教員が行き渡るかと言えば、まったく足りない。単年度の加配措置では自治体も正規採用に二の足を踏むため、非正規を充てる傾向が強まるが、その非正規の教員ですらも確保できない状況がある。学級担任が授業を交換するだけでは負担軽減にはならないし、ましてや中学校の教員が小学校で授業をするのは、移動や授業準備、評価のことなどを考えると負担増加だ」と指摘。教科担任制を導入するのであれば、加配ではなく定数として措置するだけの予算が必要と話す。

35人学級は評価するが、もっと少なくしてほしい

次に、35人学級の実現について見てみたい。

来年度から35人学級が3年生まで拡大されることで、実際に勤務校で学級数が「増える」と回答したのは11.7%、「分からない・未定」は16.4%だった。 小学校における35人学級の実現についての評価を尋ねると▽とても評価する 18.3%▽どちらかといえば評価する 55.9%▽どちらともいえない 11.3%▽どちらかといえば評価しない 7.5%▽全く評価しない 5.2%▽その他 1.5%――で、教員の4人に3人は評価をしている。

しかし、最大で35人がいる学級について、学級担任の立場でどう感じるかを尋ねたところ、▽とても多いと思う 50.2%▽やや多いと思う 45.1%▽ちょうどよいと思う 3.3%▽やや少ないと思う 0.9%▽とても少ないと思う 0.5%――で、大半の教員は学級に35人いると「多い」と感じていることが分かる。

では、どれくらいの学級集団が適切なのか。回答で最も高かったのは「21~25人」の48.8%で、それに次いで「26~30人」の23.9%と「16~20人」の20.7%が続いた(=グラフ②)。

実際には、学級担任は何人くらいの児童を受け持っているのか。学校規模によって異なるため、単純な傾向とは言えないが、1~6年生の学級担任をしている教員(132件)に尋ねてみたところ、「31~35人」が最も多く39.4%、「26~30人」が23.5%、「36~40人」が14.4%、「21~25人」が10.6%だった。現在受け持っている学級の人数について、「ちょうどよいと思う」と答えている割合は20.8%で、「とても多いと思う」は37.7%、「やや多いと思う」が33.8%なのを踏まえると、さらなる少人数学級の議論を進める必要がありそうだ。

35人学級を実施する上での今後の課題について尋ねると、教員や教室の不足が多く挙がったほか、「支援学級の児童が、通常学級の数にカウントされていない」(近畿/公立/教諭)や「特別支援学級の児童も通常学級で学習する教科がある。在籍数のみで考えてしまうと、特定の教科では、35人を超えた人数で学習を進めなければならない。学年全体でクラス数を考えるべき」(北関東/公立/教員)など、特別支援教育の視点からの指摘もあった。

自由記述における35人学級に関する言及に着目すると、次のようなさらなる少人数学級を求める声もあった。

「学級は30人以内が理想だと思っている。6列の縦5人まで」(南関東/公立/教諭)や「35人を超えると、教室が狭く感じる上に、授業中のノートチェックや個別の確認、給食の配膳などに時間がかかり、一日の学校生活が子ども達にとっても非常に忙しく感じられてしまう」(南関東/公立/教諭)

「日々の丸付けだけでも35人いると本当に大変。人数が少なければ負担が減る。できれば30人以下学級を望む」(東海/公立/教諭)

「最大35人では教員の負担や子どもの環境はほぼ変わらない。学級が20人台になるとだいぶ違う」(南関東/公立/教諭)

一方で、小規模校に勤務する教員からは「35人学級で恩恵を受けるのは大規模校のごく限られたところだけで、人員不足に苦しむ小規模校には何の意味もない」(北海道/公立/教諭)や「大規模校が話題に上りやすいが、極小規模の複式学級もかなりきつい。しかし、数が少ないせいもあって話題にほとんど上がらないのがつらい」(九州・沖縄/公立/教諭)といった、小規模校の実情にも目を向けてほしいという意見もあった。

各地の少人数学級の取り組みを検証してきた民間団体の「ゆとりある教育を求め全国の教育条件を調べる会」事務局長で、元小学校の教員でもある山﨑洋介さんは「どれくらいの学級規模が適正なのかは、学習活動や担任と児童の関係性によって変わる。しかし、学級規模が小さい方では、大人数での指導が効果的なときは2クラス合同で行うなど、フレキシブルに運用できる一方で、大人数のクラスでは教員の数は1人しかいないので、集団の分割はできない」と話す。その上で、35人学級によって教員が増えることを踏まえ、質を維持していくためには、正規の教員を採用して学校現場でじっくり育てていく視点が大切だとし、文科省を中心に中長期的な養成・採用計画を立てる必要性を指摘する。

今後、年を追うごとに35人学級が小学校に浸透していけば、さらなる少人数学級を求めるのか、中学校にも適用するのか、さらには、増える教室の確保や増える教員の分の財源確保など、さまざまな対応が必要になってくる。これらの課題を教育行政はどのようにクリアしていくのかも、注目する必要がありそうだ。

(藤井孝良)

今回のウェブアンケートは、昨年11月16~23日に、教育新聞の購読者のほか、公式SNSなどで回答を募集。小学校の教員213人が回答を寄せた。内訳は▽公立小学校・義務教育学校前期課程の教諭 83.6%▽国立・私立小学校の教諭 6.1%▽公立小学校・義務教育学校前期課程の管理職 8.9%▽国立・私立小学校の管理職 0.9%▽その他 0.5%。勤務校のある地域は、南関東(千葉、埼玉、神奈川)が最も多く22.1%、次いで東京都内が16.0%、東海(静岡、愛知、岐阜、三重)が15.0%、近畿(滋賀、奈良、和歌山、京都、大阪、兵庫)が14.1%などとなっている。

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.