中学入試の男女別定員に対する不満、都立高校の男女同数定員がもたらす合格最低点の男女差、東大の女性比率の低迷など、受験と性別をめぐってメディアによる指摘が続いています。論点整理のためと思って続けていたツイッターの投稿が膨大な数になったので、多少整えつつここにまとめておきます。基本的にツイートの寄せ集めなので、文体バラバラでくり返しもありますけれど、ご容赦ください。

「中学入試で女子の選択肢が少ない」は本当か?

2021年3月8日に朝日新聞の教育メディア「EduA」が、中学入試人気校での男女募集枠比率の不平等を指摘しました。「東京にある共学の私立中学校は『合計人数』もしくは『男女同数』で募集するところがほとんどですが、女子の募集が大幅に少ない学校があります」という問題提起です。

●私立中の共学校入試にモヤッ! 男女別の募集と合格最低点は「差別」か?→

「男女比には正直、納得がいっていません」

今年、慶応義塾中等部(東京都港区)を受けた長女がいる母親はそう言います。同部の募集人数は男子約140人、女子約50人。合格最低点は非公表ですが、四谷大塚の合格可能性80%偏差値では男子64、女子70と大きな開きがあります。この母親は「同じ学校に入るために、女子の方がより多くの努力を求められるのは、やはり釈然としません」と言います。学校側へ取材を申し込みましたが、「(回答できない)理由も含め、回答できません」として応じてもらえませんでした。

(上記EduAの記事より)

同じ問題について私がインタビューを受けた記事はこちらです。

●(前編)女子の中学お受験でモヤッ。早慶付属中で女子の募集はなぜ少ないのか→

●(後編)私立中学は入試で男女比を調整する?女子にとって“平等”な学校選びとは→

「もちろん、ジェンダーの視点からから考えると不平等になります。ただし、『まなびや』として学校の価値を考えたときに、何をもって平等・不平等とするかは様々で、いろんなものさしで議論する必要はあります。例えば、男女1対1の割合で人員をとる学校をみたときに、それを学力というものさしで議論すると、平等ではなくなります。もしも学力の観点で完全に平等にするならば、男女関係なく成績順で上位から人員を決めるべきだからです。男女比はそれによって変わるべきです」(おおた、上記記事より)

「また、男子校・女子校も入学する時点で性別を限定しているので、不平等だという見方もできますが、一方で社会的弱者である女子を守るためであったり、思春期の男子は精神的・肉体的に女子より成熟が遅いので、そういう点での生物的弱者である男子を守るためであるとも言えます。男女比を調整することで、それぞれの安全性を確保することができます」(おおた、上記記事より)

「 “男女比関係なく、学力を重視してまなびやを作る学校”・“男女比を同じにすることで、純粋な社会の縮図としてまなびやを作る学校”・“男女比を調整することで、男女の人数ではなく全体としてのパワーバランスを重視してまなびやを作る学校”・“男女別学にすることで、性差を気にしなくていいことを重視してまなびやを作る学校”、とそれぞれの学校が男女比を調整することで、学ぶ環境をデザインしています。それぞれの学校がもっている前提や価値観によって、正義も異なります。そして当然そこにはメリット・デメリットがあります。自分や子どもにとって何を一番大事にしたいのかを考えて、学校選びをすることが大事だと思います。男女比を見て、そこに合理性を感じなければ、志望校にしないという選択をとっていいのではないでしょうか」(おおた、上記記事より)

一部の学校では確かに女子にとって狭き門になっているのですが、純粋に得点順に合格者を決めた場合でも、男子が多くなるか女子が多くなるかは学校の偏差値帯によって違います。最難関の学校では男子が多くなり、それより下になると女子が多くなるという傾向があります。

でも、そもそも出題傾向を変えるだけで男女比は調整できてしまうと、元都立高校の教員はこっそり教えてくれました。また、中学受験全体の受験者数と募集定員の割合で見ると男子のほうが狭き門であるという事実も忘れてはいけません。男子の合格率は86%、女子は106%です。

この問題、慶應義塾中等部が矢面に立つのは気の毒だと思うので、もう少し補足しておいたほうがいいでしょう。

中等部卒後、男子は塾高か志木(いずれも男子校)、女子は慶應女子に進みます。塾高+志木の1学年は約950人。慶應女子は200人弱。だから中等部の段階でも男女差を付けざるを得ません。幼稚舎も男女比はほぼ2対1です。たとえば慶應女子の高校入試を中止してその分の女子を中等部から入学させることにすれば中等部での募集定員は男女同数にできますが、女子が高校から慶應に入る道が閉ざされてしまいます(SFCやNYの枠が若干あるが)。つまり中等部だけの問題ではありません。

これに関連して「中学受験で女子のトップ層の選択肢が少ない(だから男女不平等だ)」という訴えをときどき見るのですが、それは偏差値一覧の意味がわかっていないことによる錯覚です。

偏差値一覧における学校の偏差値は、どれくらいの偏差値帯の受験生が集まっていて、実際にどれくらいの偏差値の受験生が合格しているのかを統計的に処理してはじき出されるものです。

女子校の数は男子校の倍以上あるし、共学を含めても女子の競争率(総定員数÷総受験者数)は男子の競争率よりだいぶ緩いので、それだけ受験生がばらけて各学校の偏差値一覧での位置が低めに出るのは当然のこと。偏差値を学校の価値だと勘違いしないでほしいと思います。

さらににべもないことを付け加えれば、中学受験塾の最上位クラスの男女比率は圧倒的に男子に偏っています。だから男子トップ校の偏差値一覧の中での位置が相対的に高くなるわけです。

この背景には、ジェンダー・プレッシャーの違い(男の子は「少しでも偏差値の高い大学を目指せ」、女の子は「無理しなくていい」という社会的要請の違い)もあると個人的には思っています。つまり、いまの状況は、女子にとって不利なのではなく、むしろ男子が過酷な競争を強いられており、男子上位校の偏差値がムダにつり上がっているということができます。逆に女子のほうが低い偏差値でも“いい学校”に合格できるということもできます。

男女の定員比率を問題だとするならば、そもそも異性お断りの男子校・女子校の存在意義も長いこと議論の対象になっていることも忘れてはいけません。これも、個別の学校の選抜における男女の機会平等の観点から考えるならば、男女別学なんてけしからんという話になりますが、地域の学校全体を1つのシステムととらえて全体としての男女平等を実現したうえでそのなかに多様な教育環境を用意することが教育の多様性なのだという立場に立てば、男子校・女子校も一定数残してもいいのではないかという話になります。

男女別学の存在意義をめぐるアメリカでの有名な議論に、レナード・サックスとリーズ・エリオットの論戦があります。それを含む拙稿のリンクを参考として記しておきます。

●「男の子の成績不良」という世界的な傾向から考える“男子校の存在意義”→

今後は性的多様性についての議論も活発化するはずです。まだ女子大での議論が主な舞台ですが、今後は中学入試段階で性自認に違和感を覚える子どもが男子校・女子校を選ぶ際に生じる問題をどうするかということも話題になるでしょう。

●戸籍上は男性でも入学できるようにした女子大学 開始から1年、好感触を得ていた→

都立高校の合格最低点に男女差が生じるのはなぜか?

続いて都立高校の男女同数定員の矛盾点について、3月25日、NHKが報じます。

●都立高校入試の“男女別定員制” 同じ点数なのに女子だけ不合格?→

東京都教育委員会が公表している倍率を見てみると、本土の104校では男子1.43倍に対し、女子は1.48倍、島しょ部の6校では男子0.39倍、女子0.36倍と、あまり大きな開きはないように感じます。

しかし、高校ごとの合格ラインの点数について都教委に聞いてみると、「男女の合格最低点に差が生まれ、女子のほうが高くなる傾向がある」というのです。その具体的な点差は公開することはできないといいます。

(上記NHKの記事より)

上記「女子SPA!」の記事で私が「男女1対1の割合で人員をとる学校をみたときに、それを学力というものさしで議論すると、平等ではなくなります」と指摘したのは、記事中で明示はされていませんでしたが、もちろん都立高校のことです。

NHKのこの記事は、よく取材されている記事だと思います。要素が複雑に絡み合った問題を、問題の切り分けをしないままに、ある視点からだけ解決しようとすると、必ず別のどこかにしわ寄せがいきます。一筋縄ではいかない問題です。

男女同数の学習環境にすることが望ましいとする立場をとるか、純粋に入試での点数による合否判定が男女平等という観点から望ましいとする立場をとるかで、答えも変わります。学校とは何なのか?入試をするのは何のためなのか(学力だけで決めるのが本当に平等なのか)?という問題にまで議論は発展します。

そのとき、純粋にテストの点数で合否を決めるなら、結果男女の割合が偏る(偏差値帯によって学校内の男女比が異なる)状況になったとしても社会としてそれを良しとするんだよねという話です。もちろんそれはそれでありだと思います。実際に東京都以外ではすでにそうしているわけですし。

それからちょうど2カ月後の5月26日、同じ問題を毎日新聞が追います。

●都立高入試、男女の合格ラインで最大243点差 8割で女子が高く→

●都立高合格点の性差「裁判耐えられぬ」 危機感足りない都教育界→

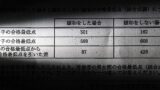

●東京都立高校の男女別の合格ラインの違いに関する資料→

「最大243点差」の事例については、上記「東京都立高校の男女別の合格ラインの違いに関する資料」のなかの平成27年度分の資料の中に見つけることができます。学校からの回答では「今年は志願者が少なく」と、なんらか異常なことが起きたことが言及されています。これはこれでまずいのですが、注目すべきは、この点差の大きさよりも全体の8割で女子の最低合格点のほうが高い構造そのものだと私は思います。

ちなみに上記「都立高合格点の性差「裁判耐えられぬ」 危機感足りない都教育界」の記事に出てくる「千葉大の小野寺みさき特任助教(教育学)」の論文は下記からダウンロードできます。

●都立高等学校における男女別入学定員の変遷→

他地域にみられたように旧男子校・旧女子校の伝統にのっとったかたちで男女生徒数の偏りがあらわれることが懸念され,都立高等学校の男女別入学定員は,すべての学校において都内公立中学校卒業生の男女比にそった形で設定されることとなった。(上記小野寺さんの論文より)(※2)

この合格最低点の男女差は、「男子の高望み、女子の安定志向」というジェンダー・プレッシャーが生んだ差とも考えられるし、そもそも15歳時点では男女の発達段階にも差が大きく、PISAのOECD平均でも女子のほうが成績がいいことからもわかるように、傾向としての「性差」が前提にあるとも考えられます。だとすれば、そもそもそのタイミングで高校入試をすることがフェアなのかという問いも立てられます。

ちなみに、1学年の同世代の9割近くが一斉に似たようなテストを受けて競う高校受験がある国は世界中を見渡してもほとんど日本だけといわれています。そもそも思春期のど真ん中にペーパーテストで追い回されるうえに内申点を付けられたりもする制度が本当にいいのかという問題ももともとあります。

都立高校の男女枠を撤廃し純粋に点数の順番に合格者を出すと、一部の男子の受け皿がなくなるということは、NHKと毎日新聞の両方が報じています。それを解決する単純な方法としては、私立女子校を共学化するか、男子校を増やすかが考えられます。しかしいまあえて共学校を男子校にするのはもっと社会的理解が得にくいでしょう。

だとすると、生徒が集まっていない女子校を共学化するというのが最もシンプルな解決策だとされる可能性が高い。一方で、ジェンダー・ギャップが大きい社会においては女子校の存在には一定の意味があるとされており、女子校が減っていいのかという議論は避けられません。

今回この問題がインパクトをもって明るみに出たことで、女子は中学受験シフトが進むかもしれないし、これを機に都立高校が男女枠をなくせば、男子の中学受験シフトが加速し、男子の中学受験はますます過酷なものになるかもしれません。

部分最適化(個別の学校での男女平等)と全体最適化(複数の学校を1つのシステムとしてみた場合の全体としての男女平等)のどちらを優先するかというジレンマがあり、簡単に答えが出せない問題の典型です。

私立中高一貫校が高校募集をやめるから都立高校受験の入試バランスが崩れるという見解をチラッとみましたが、因果が逆です。都立高校が人気になって私立上位中高一貫校が今まで通りの学力帯の生徒を高校からとれなくなり、高校受験をやめました。代わりに偏差値的には中堅の私立中高一貫校が高校受験を再開する動きがあります。(※1)

ちなみに、都立高校の男女枠を撤廃し、もし日比谷などの上位校の女子比率が高くなったりしたら、東大合格者数が減る可能性もあります。男子よりも女子のほうが東大志向が弱いからです。あくまでも理屈の上での話ですが、シナリオとしてはあり得ます。

そのことについてはちょうどタイミングを合わせるかのように、5月26日のニューズウィーク日本版ウェブサイトが報じていました。端的にいえば、男の子は「少しでも偏差値の高い大学を目指せ」、女の子は「無理しなくていい」という、異なる社会的プレッシャーを受けている傾向があるということ。

●大学受験で女子のチャレンジを妨害する「ジェンダー・プレッシャー」→

東大の女子比率が低いのは男子校のせいか?

ここで言及されている東大の女性比率の低さについては、これまた数日違いで5月22日の朝日新聞デジタル(本紙では5月20日掲載)が報じていました。

●進学校による女子「排除」 東大生3分の1は男子高出身→

ただしこの記事の主張には私はちょっと首をかしげました。提言通りにしたところで、おそらく東大女子が増えるわけでなければ女性リーダーが増えるわけでもなく、開成や灘の学校文化(それが社会に害悪をもたらしている証拠はない)が変容を余儀なくされるだけで、結局誰も幸せにならないんですよね。なぜなら男子進学校に東大合格者が偏っているのは社会状況を反映した結果であって原因ではないからです。

かつて東京都は、日比谷高校など一部の超進学校に東大進学者が偏る状況を解消するために1967年に「学校群制度」という短絡的な解決策を講じました。それによって都立名門校が進学実績で凋落しただけでなく、その学校文化までが損なわれてしまったことは有名です。同じ轍を踏んではいけません。

男子校や女子校という存在自体が、男女平等に反するという主張はあっていいと思いますが、それと東大の女性比率が低い問題に結びつけるのは無理があるのでは?というのが私の感想です。3月に書いたブログがちょうど上の記事への反論になっていました。

●東大合格者ランキング上位に男子校が多いのはなぜか→

「前提として、東大の女子比率は低い。現在でもやっと2割。日本社会では男性のほうが優位にいないと収まりが悪いというわけのわからない常識がありましたから、女性が東大に入ってしまうと結婚ができないなんていう理屈で、女性が東大に入ることを回避させようとする社会的な圧力がいまだにあるんです。だから、東大合格トップ10には女子校がずっと入っていませんでした。初登場が1994年の桜蔭です。それでも1960年代までは東大合格ランキングトップ10の過半数は公立共学校が優位でした。ただし合格者は圧倒的に男子生徒が多かった。しかし1970年代以降、入試制度の設計ミスで、公立高校の人気が急落します。それでランキング上位から公立高校がごっそり抜け落ちます。残ったのが私立男子校だったというだけの話です。ですから、ランキングを表面的に見て、男子の方が優秀だとか男子校に入れないと東大に行けないだとか、そういうふうには思ってほしくない。逆に、男子校が上位を占めるようになったのはこの数十年で、そのころ卒業したひとたちが社会における重要なポジションを担うようになってきたのが、世代的にはようやくいまなんです。社会的に大きな力をもった東大卒のエリートといったら、いままでずっと公立共学校出身者が圧倒的に多かったわけです」(おおた、上記ブログより)

似たような観点で過去に書いた記事もあるので、リンクを張っておきます。

●なぜ東大生の3人に1人以上が男子校出身なのか→

「つまり、男子校・女子校・共学校のいずれであってもジェンダー・ギャップの解消につながる教育はできるし、個別の学びの最適化も実現できるはず。男女別学校の立場からアプローチするのか、共学校の立場からアプローチするのかという違いでしかない。男女別学校であっても共学校であっても同じ教育成果が得られるというのであれば、男女別学校はなくてもいいという結論にもなるし、あってもいいという結論にもなる。判断の基準は、「平等の観点から、性別によって入れない学校があるのはおかしい」というロジックを採用するか、「男子校・女子校・共学校の中から自分に合った環境を選べることが本当の平等だ」というロジックを採用するかである。ただし、後者のロジックを採用するのならその前に、そもそも「同性だけで学びたい」という希望が権利として認められるかどうかという問題についても検討が必要になるだろう」(おおた、上記記事より)

「同性だけで学びたい」という希望が権利として認められるかどうかについては大いに意見が分かれるところでしょう。男子校・女子校(男女別学校)の存在を認めるかどうかという議論がかみ合わないことが多いのは、ここに「前提」の違いがあるからです。

いかなる場合でも性別によって入学者を差別することがあってはいけないというのは非常にシンプルな原則ととらえられます。その原則に完全に則れば、男女別学校の存在は認められないし、男女の定員を設けることもきれいさっぱり不可となる。

一方で、性別によって発達の仕方が大きく変わる思春期においては性差を前提に教育的アプローチの仕方を変えることには、教授法の観点からは一定の合理性があることは否定できないはず。実際、男女別学校のほうが学力が上がりやすく、教科に対するジェンダー・バイアスの影響も受けにくいという学術的報告があります。教育の多様性という観点からは、ある意味でのオルタナティブ教育として、男女別学校を前向きにとらえることもできるわけです。

思春期における男女の発達段階の違いを考慮するならば、むしろ共学校においては、オランダのイエナプランの学校のように、異年齢クラス編成にしたほうがうまくいくのではないかと最近私は考えるようになりました。

本来はそのような共学環境で一人一人の発達段階に応じた教育的アプローチができるのが理想なのかもしれませんが、それができない現状において、とりあえず年齢と性別によって区切ることには一定の合理性が認められるはずであり、同等の教育を受ける権利が十分に認められているならば、必ずしも特定の学校に入学できないことが人権を毀損するとただちにはいえないのではないかと私は思います。

男子校・女子校の存在が認められるならば、個別の学校が男女の定員を決めて生徒を募集することの問題は何かと問い直すことも可能になります。逆にいえば、男女の定員を定めることをダメとするならば、男子校・女子校はなぜ存在していてもいいの?という話にもなります。

きりがありませんが、いずれにしても、今回取り上げた「受験と性別」問題は、いずれの問題ももともと社会の歪みのしわ寄せであって、期せずしてその歪みを維持する役割を果たしてしまっていることは否めないものの、それ自体が社会の歪みを生んだ根本的原因ではありません。

だからといっていまのままでいいわけがありませんが、急にどこか一カ所だけを変えると必ずどこかにしわ寄せがいく類いの複雑系社会課題です。できるだけ早く社会全体で息を合わせて力を入れて、でも焦らずに少しずつ状況を動かしていくように気をつけないと、おそらく社会も学校の状況も良くはならないでしょう。

※1 2021年5月28日18:00追記

※2 2021年5月28日20:36追記

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.